销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821

生物3D打印器官移植技术正快速发展,已成功应用于皮肤、软骨等简单组织修复,但复杂器官如心脏、肝脏的临床应用仍面临血管化、功能整合等核心挑战。随着技术突破,未来或可实现按需打印个性化器官,解决全球供体短缺难题,但距离广泛临床应用仍需跨越多重关卡。

技术突破点:从简单组织到复杂器官

当前生物3D打印技术已实现肝、肾类器官的简化版3D打印,用于药物毒性测试;皮肤、软骨、骨组织等结构简单组织已进入临床试验,如烧伤患者的皮肤移植。技术核心包括挤出成型、光固化等成熟工艺,以及水凝胶、脱细胞基质等生物材料的精准调控。以色列CollPlant公司利用重组人胶原蛋白打印功能性肝组织,美国卡内基梅隆大学团队则打印出含血管网络的仿生心脏组织,展现多细胞协同功能的潜力。

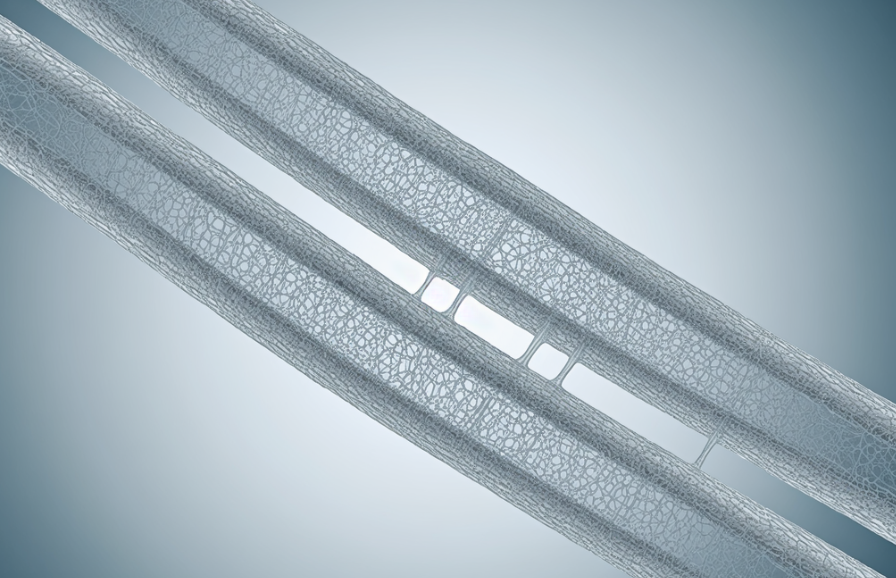

关键难题:血管化与功能整合

器官存活依赖毛细血管级(<10微米)密集血管系统,但当前打印分辨率(50-200微米)难以实现。例如,心脏补片需构建分支血管网络以保障血氧供应,而复杂器官如肾脏需同时整合肾小球、肾小管等微结构。此外,打印过程中的机械应力、缺氧环境易导致细胞死亡,多细胞协同功能(如肝脏代谢、心脏搏动)尚未突破。材料方面,现有生物墨水机械强度、降解速率与天然器官不匹配,长期植入后可能引发免疫反应或致癌风险。

临床案例:从实验室到人体

2022年,首例3D打印耳朵移植成功——一名出生时右耳发育不良的20岁女性,移植了由自身细胞3D打印的耳朵,新耳朵持续再生软骨组织,外观与触感接近自然。在动物实验中,3D打印阴茎模型植入兔子和猪体内后,7-10周恢复交配繁殖能力,验证了仿生结构在勃起功能障碍治疗中的可行性。此外,3D打印角膜、气管支架等已实现临床应用,如烧伤患者的皮肤移植。

未来展望:2030年后的可能性

随着多材料混合打印、4D生物打印(材料随时间自组装)及AI驱动设计的发展,个性化器官移植或于2030年后实现。例如,肾脏、肝脏等中等复杂度器官的按需打印,将解决供体短缺问题。疾病模型构建如肿瘤微环境、神经退行性疾病模型,可推动精准医疗。去中心化制造如便携式生物打印机,或可在医院现场完成器官制备。然而,技术垄断、伦理争议(如胚胎干细胞使用)及成本控制仍是挑战,需国际组织制定全球性生物打印伦理准则,平衡创新与风险。

生物3D打印器官移植的终极目标是实现“按需修复”,但需跨学科合作攻克血管化、功能化和规模化难题。这一技术或将重塑移植医学,最终实现器官移植的“按需定制”,但其发展必须与伦理、法律和社会接受度同步推进。