3D NP-Cu催化剂相关研究

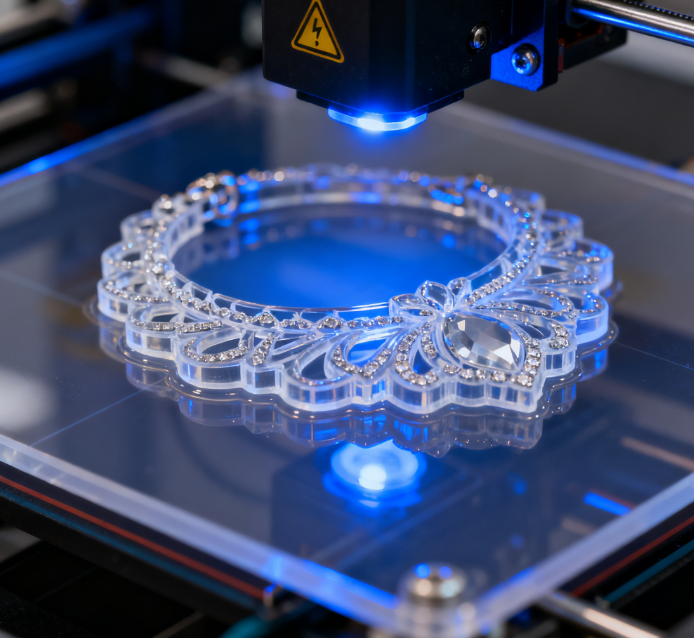

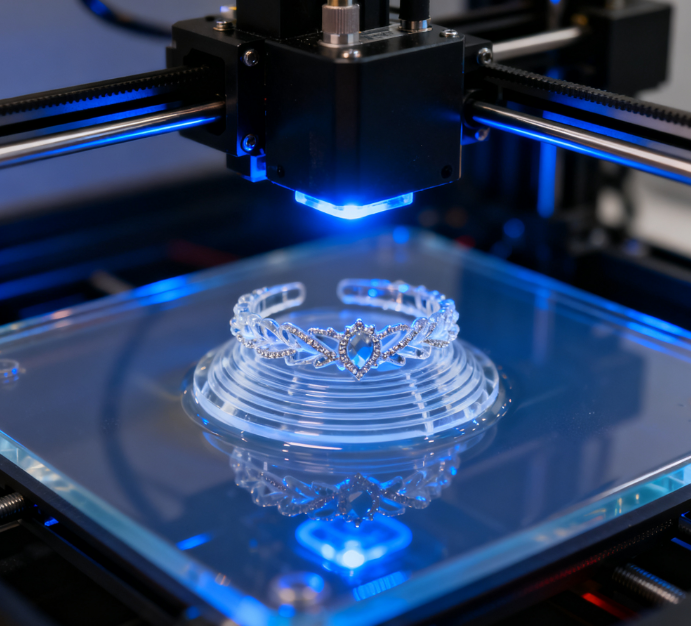

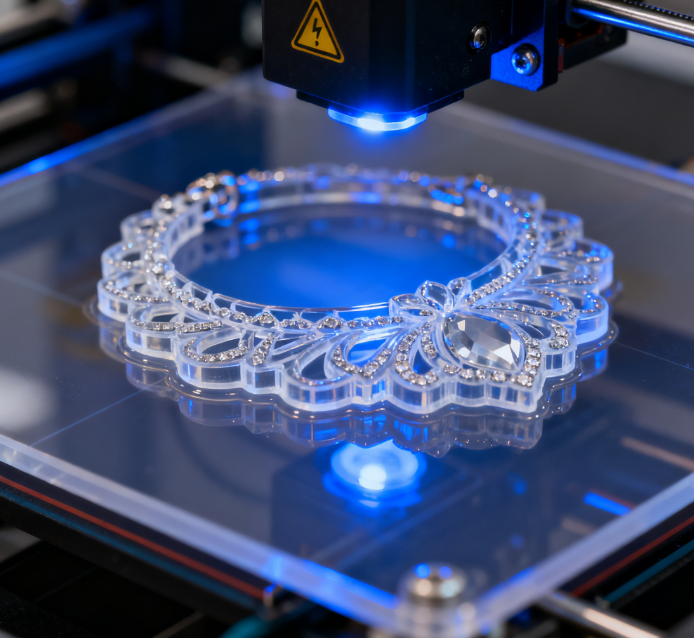

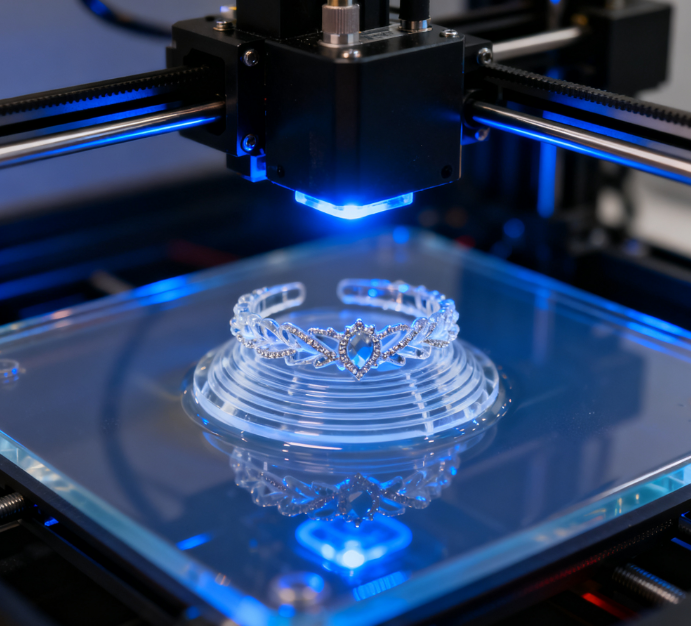

3D打印技术成功制备了栅格状Zr基非晶合金,并结合化学脱合金化技术在其表面制备了一层纳米多孔铜,得到了一种三维分级多孔纳米铜(3D NP-Cu)催化剂。研究了3D NP-Cu催化剂对甲基橙的催化降解行为,揭示了3D NP-Cu高催化活性的来源,探索了甲基橙降解路径并展示了3D NP-Cu可工业化应用的前景。

研究结论

- 制备方式及应用前景:3D打印技术结合脱合金化技术是一种很好的制备分级毫米/纳米多孔金属催化剂的方式,具有一定的工业化应用前景。

- 催化降解活性:

- 3D NP-Cu催化剂对甲基橙等染料分子具有优良的催化降解活性。在30 min内能去除90%以上的染料分子,去除近90%的COD值,其降解甲基橙的反应速率常数为0.147 min⁻¹,比传统商用催化剂Cu²⁺和铜粉分别高出约14倍和4倍。

- 同时3D NP-Cu依旧具有较好的催化循环稳定性,在循环利用5次之后降解效率没有发生明显下降。

- 催化活性来源:

- 3D NP-Cu催化剂的良好的催化活性来源于其独特的三维分级多孔结构,能够显著增加催化剂的比表面积,其比表面积约为非晶粉末或条带的660倍,从而增加了催化剂表面活性位点数量。

- 同时,毫米/纳米多孔结构加速了反应过程中的物质传输,使得反应物能够更加方便的接近活性位点。

- 此外脱合金化过程中形成的均匀分布的Cu₂O在催化降解过程中同样扮演了关键性角色,如高效催化双氧水分解,光催化降解有机污染物等。

非晶态合金相关研究

- 非晶态合金性能优势:非晶态为前驱体进行脱合金化后可制备良好催化降解性能的分级多孔芬顿催化剂,但是制备方式较为复杂,需要结合3D打印技术和脱合金化技术。研究表明,非晶合金原子排布长程无序、短程有序,表面配位数低,是一种性能优良的催化降解污水的材料。据报道非晶态合金与目前常用的催化剂相比,其具有更高的催化H₂O₂分解的本征活性。Fe SiB和Fe SiBCuNb非晶条带催化分解H₂O₂产生·OH的速率比目前常用芬顿催化剂的高了一个数量级,在降解有机染料的过程中Fe SiB非晶条带表现出了较纳米零价铁块100倍的效率。贾喆等人报道Fe SiBPC非晶合金条带在重复使用35次时,降解反应效率依旧没有明显降低。

- 常用形态问题:然而目前常用的非晶合金催化剂的常用形态为粉状和条带状,这会造成两方面的问题:

- 催化剂比表面积小,限制了其催化降解能力。

- 降解完成后与水体的分离较为困难,增加了处理成本。

- 3D打印技术优势:利用3D打印技术成型多孔状非晶合金有助于克服这些问题,同时,在技术上更为简便,有利于节省成本。

提升催化降解性能方向

- 双金属催化剂研究:如何进一步提高非晶合金的催化降解性能是目前普遍关注的一个问题。据报道,双金属催化剂较单组元催化剂具有更高的催化降解效果,吸引了科研界较多的关注。因为铁铜之间的正协同作用,金属铜经常被用于与铁组合形成Fe/Cu双金属催化剂,目前是芬顿化学中的一个研究热点。Wang等人报道了负载在有序介孔碳上的Fe/Cu双金属催化剂比负载在有序介孔碳上的单组元Fe、Cu催化剂具有更高的催化降解活性。这说明通过在单组元催化剂中引入第二相能有效增加催化剂的催化降解能力。这在非晶合金催化剂中亦有类似的报道。

- 晶化处理研究:陈双琴等人通过将Fe SiCuNbB非晶合金晶化后发现性能反而有所提高,研究者认为是晶化相和非晶态合金之间的原电池效应导致的性能提高。然而,非晶合金中原位生成的晶化相的种类、分布难以有效调节。

3D NP-Cu催化剂局限性及改进方向

3D NP-Cu催化剂在中性条件下的降解效率较低,限制了其在真实废水降解中的应用。但是,通过对纳米多孔铜进行表面改性,如热氧化、电化学处理等手段,3D NP-Cu的催化降解活性、pH适用范围以及使用寿命预期可以得到一定提高。

上一篇:高效降解多种染料及性能综合探究

下一篇:3D打印非晶合金多孔框架的制备与治污潜力

销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821