销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821

Liu等人利用双光子聚合打印技术(TPP)制备出具有热缩性质的框架结构,经加热之后结构缩小,形成特征尺寸在350 - 700 nm之间的打印单元,其能够折射日光从而产生从红色到蓝色的不同结构色。

使用3D打印技术制备多层级材料能够进一步丰富材料的宏/微观形貌,提升多层级材料的性能。但是目前3D打印多层级材料的研究还存在一些不足:

(1)扩展新材料体系。3D打印功能材料要求解决材料本身打印性的同时,不影响材料本身的性能。而3D打印多层级材料在此基础上,还要求在打印过程前后形成多层级排列结构,因此对打印材料本身的开发提出了巨大挑战。目前3D打印多层级材料领域尚处于起步阶段,因此需要进一步发掘更多适用于打印的新材料体系,拓宽3D打印多层级材料的应用。

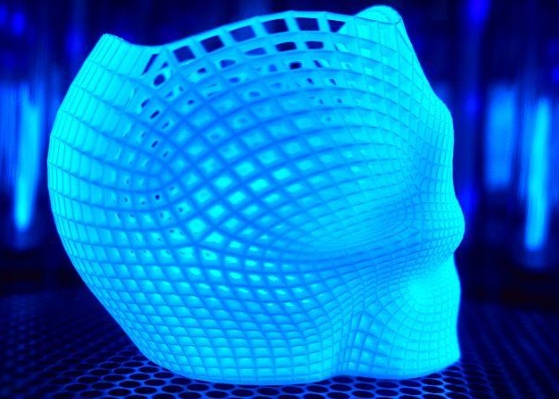

(2)扩展新工艺。多层级材料的最小组成单元尺寸通常为纳米级别,而现有3D技术对于微小单元的控制能力仍不足,因此需要在3D打印技术的基础上,结合传统或新工艺实现跨越多尺度的层级结构制备。

(3)开发新功能。传统多层级材料已经具备力学、光学、化学等多方面性能的提升效果,3D打印技术为多层级材料的制备过程提供了新的自由度,因此一些全新特有的新功能亟待被开发,为智能材料的开发和应用奠定基础。

①受到荷叶表面多层级结构的启发,以聚乳酸(PLA)为研究对象,采用增、减材制造结合的策略,制备出含有纳米/微米/毫米多层级结构的超疏水PLA膜,考察选择性刻蚀过程中不同溶剂、温度、时间的影响,进一步评估其在油水混合物分离中的效果。借助理论建模与数学推导的方式,建立3D打印参数与膜孔之间的关系,以及多层级粗糙表面结构与疏水性的关系。

②进一步,受到化工散装填料的启发,制备出一系列具有多层级表面粗糙结构的超疏水PLA填料,并应用于水包油型乳液的分离。考察不同填料结构尺寸对分离效率、分离通量的影响,获得最佳填料参数,并探究油水分离的机理及相关影响因素。

①受到自然界中多层级物质运输系统的启发,采用增、减材制造结合的策略,通过选择性合金 - 去合金过程,得到孔内壁富含铁元素的大孔铜结构,并通过理论分析得到孔壁形成机理;进一步,直接在所得多孔铜金属表面原位生长MOF纳米晶体,获得孔径分布达9个数量级的铜MOF催化剂,并通过理论分析阐述了原位MOF生长机理。将得到铜基MOF催化剂应用于Friedländer环化反应中,考察其催化效果。

②以聚吡咯(PPy)为研究对象,采用多层级传质增强的设计思路,依次通过3D打印技术和冷冻干燥技术得到毫米尺度的大孔木柴堆结构和微米尺度的小孔结构;进一步,通过向体系中引入黑磷纳米片层(BPNS),使BPNS和PPy通过静电自组装成为“三明治”结构,获得多层级结构的BPNS/PPy复合电极。探究BPNS和PPy对于提升电容密度和循环稳定性的协同作用。

①以聚乙烯醇(PVA)、琼脂糖、石墨烯(rGO)和四硼酸钠为原料,通过一锅法制备得到具有分子间动态化学键、氢键,分子与二维材料间氢键,高分子互穿网络(IPN)的多层级网络导电自愈合水凝胶。通过调控琼脂糖和PVA的比例,研究其对凝胶温度响应性和机械性能的影响机制,并应用3D打印技术,探究石墨烯导电自愈合凝胶在各向异性柔性传感中的应用。

②受到渗透压驱动时植物运动过程的启发,采用多层级结构设计的思想,首先利用Cu与EGaIn之间的界面润湿效应和合金化反应过程,制备得到由Cu/EGaIn弹性聚集体组成的可打印油墨,考察Cu/EGaIn/水比例对其聚集体结构形态的影响;之后,通过DIW打印过程的剪切力诱导使弹性聚集体进行定向排列,得到在溶剂蒸发过程中呈现各向异性收缩的打印材料,并探究剪切力、温度等因素的影响;进而通过合理设计打印路径和图案,获得预先设计好的空间曲面形状,实现4D打印过程。理论建模,研究所打印结构的空间形变曲率与打印路径的关系,并进一步探究其在仿生4D打印传感领域中的应用。

在自然界中,生物表面独特的形貌特征往往能够为其赋予特殊的性质,并以此来提升自身对环境的适应性。超浸润性便是其中最普遍的例子,例如在水面自由行走的水黾、能将水滴反重力运输的猪笼草、以及在水下保持极低阻力的鱼鳞。荷叶是一种古老但流行的植物,不论是“夏日泛舟,以荷为伞”的“妙用”还是“出淤泥而不染”的“魅力”,荷叶自古以来吸引了无数文人墨客以及能工巧匠们的目光。现代科学研究表明,荷叶表面存在多层级的微纳结构:其表面微米尺度的乳突状结构之上,分布有丰富的棒状纳米蜡质晶体,因此荷叶展现出超疏水性、低粘附性和自清洁特性。受到荷叶表面的启发,多孔的超疏水超亲油材料能够选择性地将水从材料表面排斥而允许油通过,近年来被广泛应用于油水分离中。

但是,自然界中即使表面能最低的材料,其光滑表面的接触角也仅为120°,因此制备超疏水材料的关键,是如何有效地在材料表面构筑稳定且丰富的微纳结构。另一方面,对于数百微米至毫米级别的微尺度结构设计,往往能够极大程度影响材料的宏观流体力学性质,从而影响实际使用效果。

廉价且易得的PLA材料为研究对象,利用增、减材结合的制备思路,制备出含有纳米微米/毫米的多层级结构的超疏水PLA膜,并成功应用于高通量的油水混合物分离中。近年来,频繁的原油泄漏事故导致海洋及河流生态系统遭受到毁灭性的污染,使得油水分离成为一项亟待解决的问题。对于漂浮在水面之上的大块浮油,传统分离方法如重力分离、吸附、絮凝等已具备高效的分离表现。然而,自然水体中存在许多有机杂质,水流在湍动时,这些杂质作为表面活性剂能够使大面积的浮油变为小油滴或乳液,难以通过传统分离方式彻底去除。到目前为止,油水乳液的分离仍然是一项挑战。近期,三维多孔超浸润材料被研究者们提出,成为一种新型油水乳液分离材料,例如织物、海绵、气凝胶等。这些材料不仅具有较大的比表面积,能够显著提高分离效率,而且还具有良好的机械强度,能够适应分离过程中出现的压力变化。然而,此类材料的内部结构尤其是几何形貌通常难以精确控制。例如海绵,其多孔结构是通过溶剂蒸发或造孔剂作用所形成,孔径分布尺寸通常较大,且不同批次制备条件的差别会导致材料内部结构出现明显差异从而导致分离效率的差异。因此,能够稳定地批量制备具有特定孔结构的超疏水分离材料,在实际应用中更具潜力。