销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821

钛网成型、力学强度及维持空间能力与厚度紧密相关。厚度增加,力学强度和维持空间能力增强,可有效防止塌陷。但厚度越大,异物感越强、刺激性越大,易发生钛网暴露。所以,钛网厚度对修复效果至关重要。

临床成品钛网厚度差异大(0.05㎜ - 0.6㎜),结构形状各异。现阶段3D打印技术制作钛网最薄可达0.3㎜。个性化塑形钛网厚度越薄,刺激性越小,新骨生成质量越高,牙槽骨形态修复良好,符合美学要求。本课题设计打印三种不同厚度个性化塑形钛网,探索其垂直载荷下位移变量。结果显示,厚度增加,力学强度增强。0.3㎜厚度钛网在100N载荷下未折断,位移(404.68±2.8587μm)远小于人肉眼分辨最小间隔(700μm),不会引起修复后形态明显差异。

个性化塑形钛网作为屏障膜,孔径对细胞增长、生殖、血液流动及骨再生有促进作用,但骨愈合时,孔隙可能利于微生物侵入。本课题试验表明,孔径影响钛网力学性能,孔径增大,力学强度下降。无孔钛网机械性能更优良。选择适宜孔径以兼顾力学和生物性能,需进一步研究验证。

临床选择个性化塑形钛网,要考虑骨缺损区位置和大小。骨缺损小的前牙区,0.3㎜厚钛网更适用;咬合力大的后牙区或大面积骨缺损区,应选较厚钛网,防止断裂影响新骨形成和修复美观。

口腔颌面部功能重要,骨质缺损影响美观和生理功能,给患者带来心理创伤。颌骨缺损修复是口腔研究重点。小面积骨质受损可自行愈合,大面积需骨增量手术修复。目前主要应用骨移植技术,移植材料分自体骨、异体骨、异种骨和非骨移植材料,各有利弊。自体骨移植创伤大、易感染;同种异体骨来源丰富但有排斥反应;异种骨如特殊处理牛骨;非骨移植物生物活性好。研发在生物和力学性能上平衡的骨支架材料是急需突破的难点。

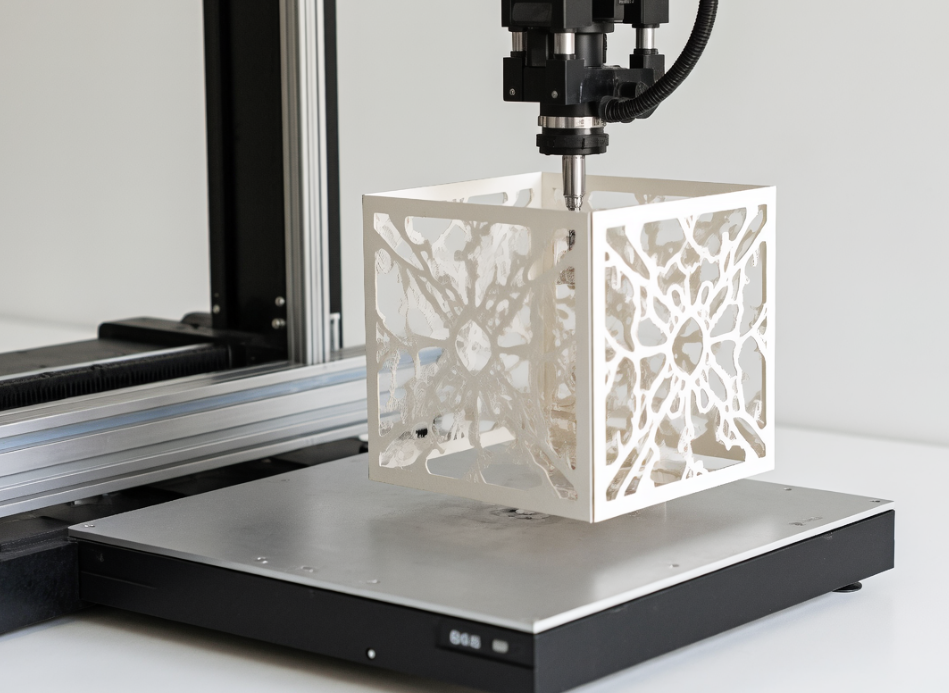

近年来3D打印技术发展迅速,临床应用增多,在骨修复方面成绩显著。制备生物材料支架方法多样,新型3D打印技术带来新思路。骨支架材料学在生物相容性等方面取得进步,可与活性物质结合,潜力巨大。

3D打印技术兴起于第三次工业革命,结合数字化与打印技术,分析患者CT数据打印骨组织支架,高度还原形态结构,精确调节孔隙,助外科医生术前设计手术方案、模拟练习,利于诊断,节省时间,减少创伤,促进康复。其优点是生产快、精度高、匹配度高,结合生长因子和成骨细胞突破传统局限,可控性在多领域应用广泛。随着发展,制作工艺不断涌现,如光固化成型、熔融沉积成型等,生物3D打印也逐渐兴起,均可制备骨组织支架。光固化成型以液态光固化树脂为材料,激光逐层固化打印三维产品,如Han等人用其制备个体化股骨树脂模型修复骨缺损,术后27个月功能恢复良好。3D打印技术为颌骨缺损修复带来新契机,有望推动口腔医学发展,为患者带来更多福音。

上一篇:3D打印与智能材料的融合探索

下一篇:3D打印喷嘴改造如何解决日常打印断丝问题