销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821

你是否曾在颠簸的马路上被震得手机差点脱手?是否因路面坑洼让爱车底盘刮出“交响乐”?传统修路方式像打补丁,今天补这里明天补那里,始终治标不治本。而3D打印技术正以“精准定制+智能修复”的组合拳,让路面平整度实现质的飞跃。这项黑科技不是实验室里的摆设,而是正在改变城市交通的“路面整形师”。

传统修路全靠师傅眼力,3D打印修路却先给路面做“全身检查”。用激光扫描仪或无人机把路面数据全收录,生成三维数字模型,连0.1毫米的裂缝都逃不过“火眼金睛”。就像医生用CT定位病灶,系统能精准识别凹陷、裂缝、鼓包的位置和深度,再根据数据生成修复方案。比如某段路有5处凹陷,系统会分别计算每个凹陷的体积,自动生成5个定制化修复模块,确保每个补丁都严丝合缝。

3D打印修路不是“一锅端”,而是像搭积木一样分模块作业。打印设备装着特殊“墨水”——高强度混凝土或再生材料,根据模型数据在凹陷处逐层喷涂,厚度误差控制在0.5毫米以内。遇到复杂路段,还能打印出带排水槽、防滑纹的定制模块,直接替换损坏部分。最厉害的是“夜间施工模式”:设备自带照明系统,能24小时连续作业,修完的路面当天就能通车,完全不影响早高峰。

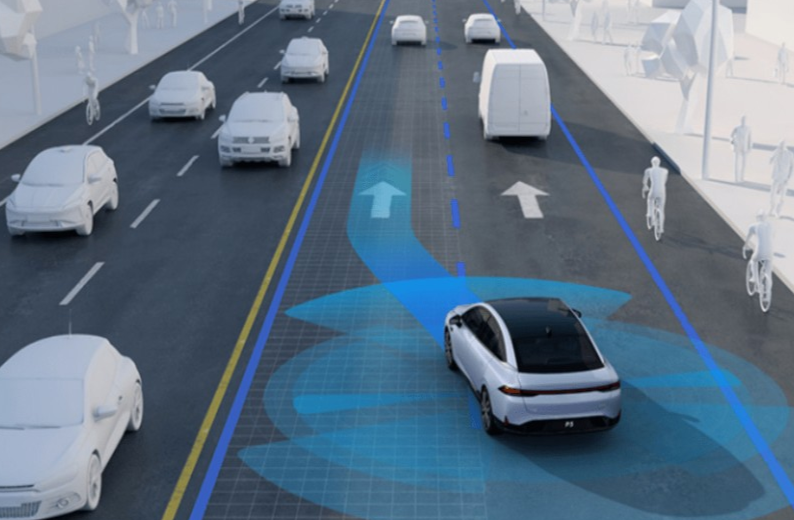

修完路不是终点,3D打印系统还会给路面戴上“智能手环”。埋在路下的传感器能实时监测温度、湿度、压力变化,数据同步到云端平台。一旦发现某段路因热胀冷缩出现微小变形,系统会立即发出预警,并自动生成修复方案。比如夏天路面受热膨胀,传感器检测到压力值超标,系统会建议在该路段喷洒降温剂;冬天路面结冰,系统会启动电热丝融化冰层,防止路面被冻裂。

传统修路产生的建筑垃圾堆成山,3D打印修路却能把旧路“吃进去”再“吐出来”。破损的路面被粉碎成颗粒,加入特殊添加剂后重新打印成新模块,强度比传统混凝土还高30%。这种“变废为宝”的技术,让修路成本降低40%,还能减少60%的碳排放。某城市试点后,每年回收的旧路面材料能再造2公里新路,相当于给城市铺了一条“绿色地毯”。

从“打补丁”到“精准修复”,从“人工经验”到“智能决策”,3D打印技术正在重新定义“平整路面”的标准。它不仅让开车更稳、骑车更顺,更让城市交通向“零颠簸”时代迈进。下次再遇到特别平整的路,说不定就是3D打印的“作品”——这种看得见、摸得着的改变,正是科技让生活更美好的最好证明。