负泊松比超构材料的研究进展

1987年,Lakes首次将泊松比为0.4的聚氨酯泡沫放入模具中,通过三维压缩和加热再冷却的方式,制备了泊松比为 -0.7 的人工负泊松比超构材料,并将该成果公开发表在《Science》杂志,掀起了负泊松比研究的热潮。科学家们对负泊松比效应的机理进行分析、总结,陆续发展出了种类众多的负泊松比超构材料。

负泊松比材料的命名与发展

- Evans和Alderson使用与Lakes类似的方法,制备了具有负泊松比效应的聚四氟乙烯材料和超高分子量聚乙烯材料,并将这类具有负泊松比效应的材料称为“拉胀材料”。

- Grima和Mir等通过研究发现,材料的负泊松比效应与胞元的尺寸大小无关。在此基础上,通过人为结构设计实现较大尺寸负泊松比超构材料的制造成为可能,使负泊松比材料的设计和制备方式从无序负泊松比结构进入到有序负泊松比结构,并因此衍生出了大量新型的具有负泊松比效应的结构。

典型的负泊松比结构

目前根据变形的不同,典型的负泊松比结构主要有以下三类:凹角结构、手性系结构、旋转多边形结构,其中凹角结构是一种典型的负泊松比结构。

凹角结构

- 1982年,Gibson等首次提出以内凹六边形为胞元的蜂窝结构可以实现泊松比效应。这种内凹六边形蜂窝结构呈现负泊松比效应的主要机理是:在拉力载荷作用下,纵向杆向两侧移动,带动斜杆发生转动,内凹角向外展开,使整体结构在垂直载荷方向也出现膨胀行为。

- Masters和Evans根据内凹六边形蜂窝结构的变形机制,建立了二维内凹负泊松比胞状结构的理论模型,该模型可通过蜂窝结构的变形、拉伸和连接推导出泊松比、剪切模量和拉伸模量等参数。结果表明,在不同的变形机制下,通过改变荷载常量的相对大小,可以调整材料的性能。

- Larsen等采用数值拓扑优化的方法进行负泊松比结构设计,根据结构的性能需求倒推结构的几何参数,从而达到性能的最优化。拓扑优化方法在负泊松比结构设计领域的应用,极大地提升了内凹多边形结构的设计自由性和设计效率。

- 在凹角结构的基础上,涌现出了如内凹三角形、星形结构等不同形式的负泊松比超构材料。Evans等通过旋转、反转、阵列等方式,将二维凹角结构转化为三维结构,可以通过改变内凹角度和杆的粗细调节其力学性能。

- 近年来,仍有大量学者根据不同的应用场景和性能需求,在常规凹角结构的基础上优化和探索新的结构,如:

- 通过加强筋来增加结构的强度;

- 通过改变内凹多边形中斜杆的形状,得到泊松比效应更高、更容易进行控制的正弦曲线内凹结构;

- 使用不同热膨胀系数材料设计制备的可随温度改变泊松比的内凹结构;

- 以及具有更好吸能抗冲击性能的梯度负泊松比结构等等。

手性结构

Lakes在1991年首次设计了一种由圆形刚体及其均匀分布的柔性切向梁组成的胞元结构,将该胞元结构进行排列和与胞元相同方式的连接得到的模型具有负泊松比效应。胞元结构在镜像之后与本体不重合,像人类的左右手一样,因此也将其称之为手性结构(Chiral structure)。

- 手性结构的负泊松比效应变形机理为:当发生横向收缩时,圆形刚体在其切向梁的作用下发生旋转,从而使切向梁的有效长度减小,整体发生收缩,实现负泊松比效应。

- 将手性胞元结构进行平移阵列或镜像后排列连接可分别得到手性结构和反手性结构。改变切向梁的数量或形状可得到三切向梁、四切向梁等多种手性和反手性结构。圆形刚体转换为球体或正方体,在其侧面延伸出切向梁的方式可以得到三维手性结构,或者将二维手性结构简单地映射至立方体的六个面也可以得到三维手性结构。

旋转多边形结构

旋转多边形结构最早用于解释无机晶体材料中的负泊松比效应,其变形机理为:当晶体材料横向收缩时,晶格间彼此连接的铰链发生旋转,使内部空隙趋向闭合,在纵向实现收缩。

- Grima等在此基础上,将刚性正方形在其顶点上通过铰链连接在一起,得到了旋转正方形结构,这可以看作是正方形的二维排列,或者是三维结构在一个特定平面的投影。

- 将刚性正方形改为矩形、平行四边形和三角形或将不同尺寸的多边形混合排列连接,可以得到具有不同负泊松比特性的旋转多边形结构。

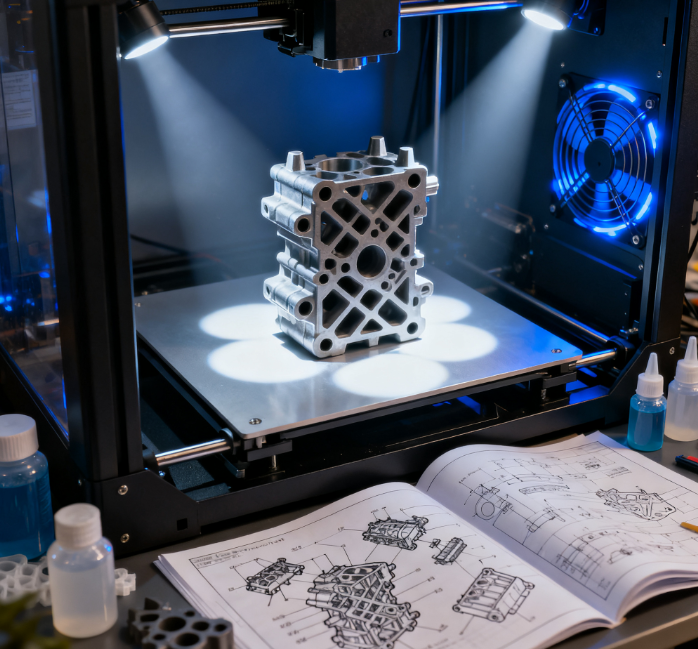

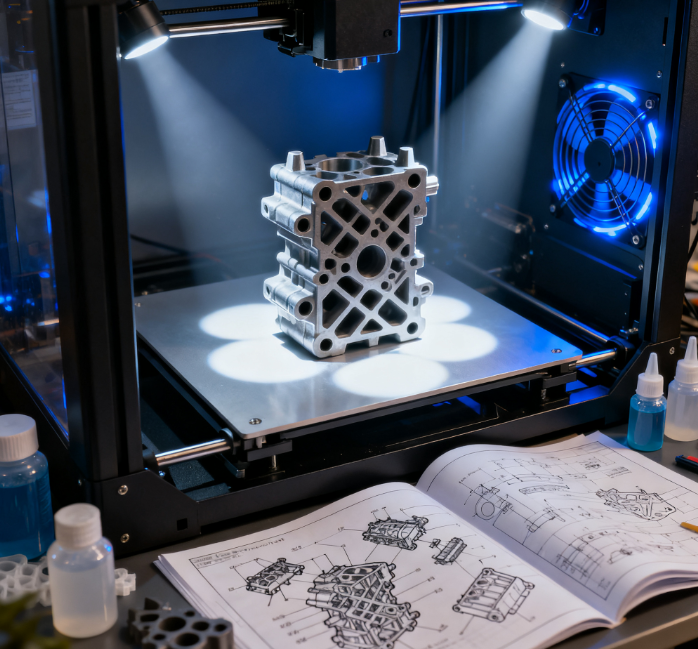

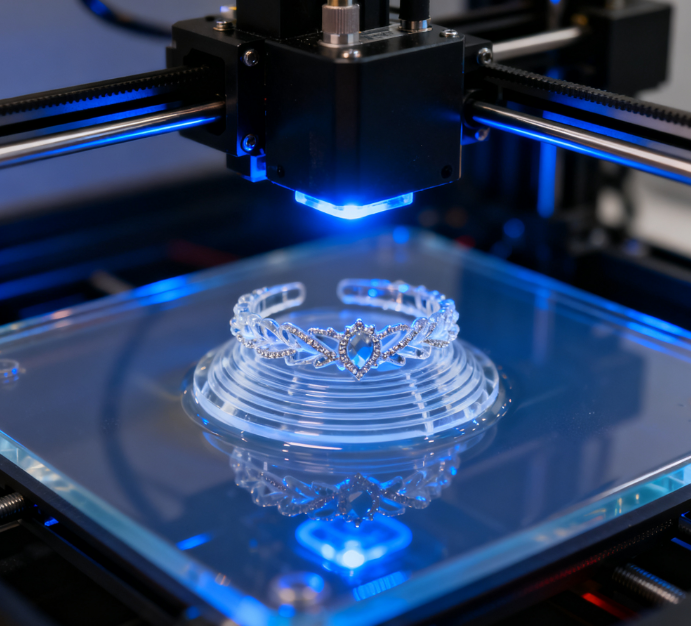

负泊松比超构材料的制备工艺

试样的制备是进行试验研究的基础,负泊松比超构材料特殊又复杂的结构形状,对它的加工和制备工艺提出了较高的要求。传统的减材加工方式难以满足负泊松比的结构设计要求,同时负泊松比超构材料多为镂空结构,减材制造会造成大量的材料浪费。

在负泊松比人工材料出现的初期阶段,其制备工艺主要实现无序结构负泊松比材料的制备。

- 1987年,Lakes等使用将普通泡沫从三个互相垂直方向进行压缩装入模具,再对模具进行加热和冷却的方式,得到了具有负泊松比的泡沫。

- 1992年,Alderson和Evans采用对聚乙烯材料压模、升温烧结和热挤出处理的方法,制备了负泊松比材料。

- 2003年,阳霞、杨鸣波等使用共混法制备了具有负泊松比的聚烯烃共混物。

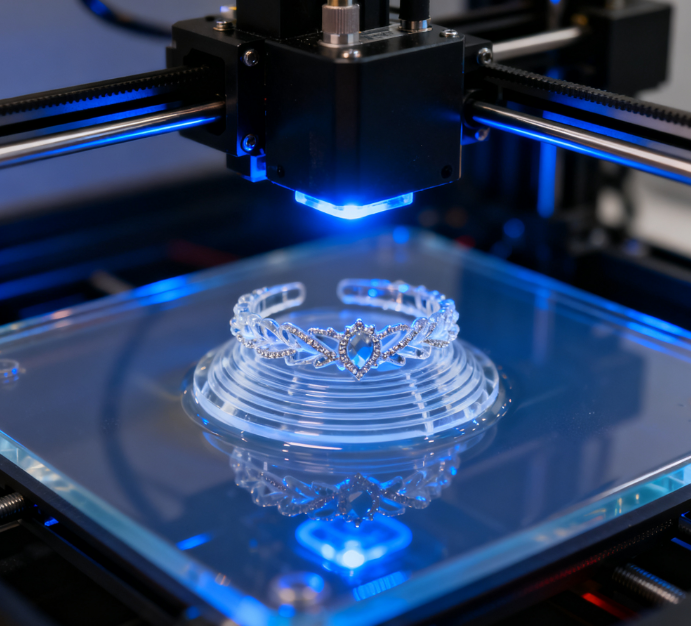

近年来制造业领域兴起的3D打印(3D printing)增材制造技术,由于其成型自由度高、快速成型、成型成本低等特点,在复杂镂空结构的制备方面具有独特的优势。

上一篇:3D打印仿生集水结构研究从蜘蛛网到甲虫背

下一篇:熔融沉积成型让高分子材料性能得到提升

销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821