销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821

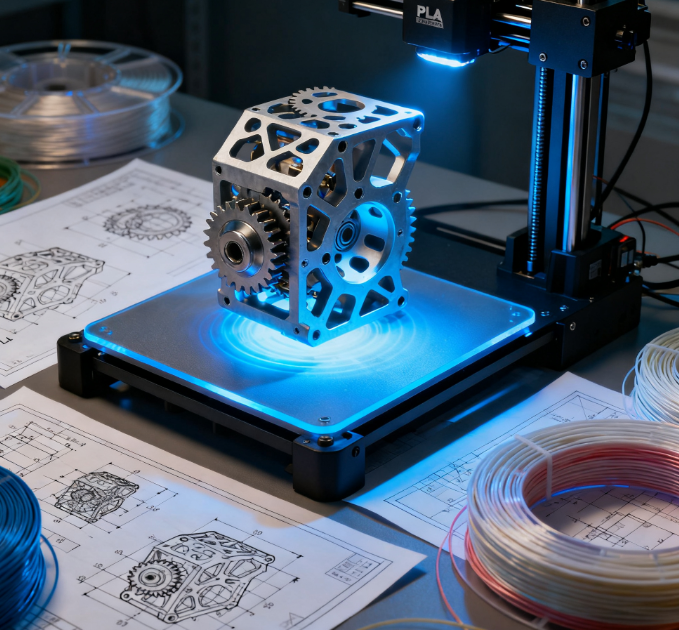

短碳纤维增强的尼龙基复合材料作为原材料,通过3D打印的方法制备了仿生交叉叠层结构材料。结合实验和理论分析对其强韧化机理进行研究,并提出相关的优化设计方案。后通过对短/长碳纤维增强的复合材料的修复功能进行研究,得到微波修复与热修复的作用机制。

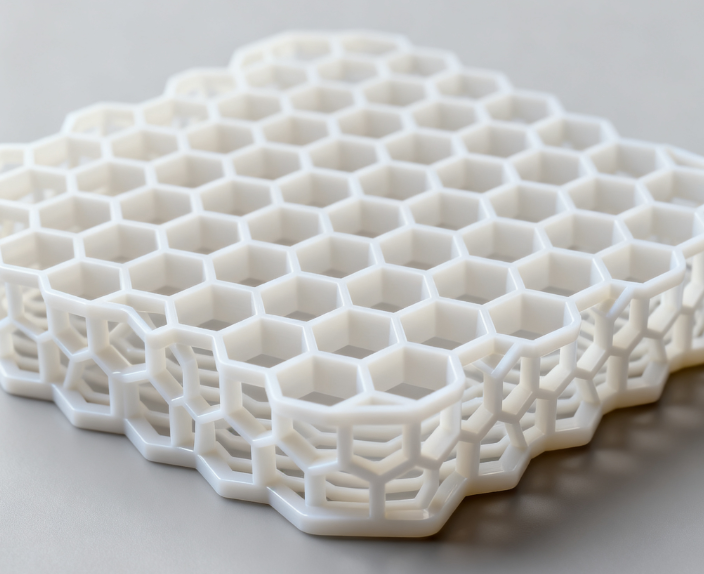

受凤凰螺壳体结构中交叉叠层结构的启发,以短碳纤维增强的尼龙基复合材料作为原材料,通过3D打印的方法首先制备了层间夹角分别为0°、20°、40°、60°和90°的交叉叠层结构样品,并对制备得到的样品进行准静态拉伸测试。

测试结果表明,交叉叠层结构的承载能力与其层间夹角密切相关。随着层间夹角的增加,结构的强度逐渐降低,而能量吸收先降低后升高,然后再继续降低。

通过理论分析表明,交叉叠层结构的破坏主要由其层内的三种应力分量引起。通过对交叉叠层结构进行有限元数值模拟,结果表明,交叉叠层结构在拉伸载荷作用下,层间应力与层内的三种应力分量的数值相比较小。而扫描电镜对层间的断面的表征结果同样发现,靠高分子粘结形成的层间界面并没有在载荷作用下破坏。

对交叉叠层结构的层内三种应力分量分析可得,样品强度趋势在一定角度范围内与测试结果并不相同,因此后续补充了层间夹角为10°、30°、45°和75°的交叉叠层样品。

测试结果表明,在一定的小角度范围内,交叉叠层结构的样品强度随层间夹角的增大而降低,能量吸收也逐渐降低。而随着层间夹角的进一步增大,样品的强度又逐渐上升,能量吸收也突然增大,层间夹角继续增大,强度和能量吸收又逐渐降低,这与交叉叠层结构的层间夹角密切相关。

层间夹角的区别会导致同一层内的软硬相物质以及界面处应力分布不同,从而影响样品的承载能力和吸能特性。而强度和能量吸收能够在一定角度范围内提升,是由于仿生交叉叠层结构在载荷作用下出现内部自适应调整,使得层内的应力分布进行了重新调整,从而可以显著提高结构的强度和韧性,最终进一步提高材料的性能。此外,多种失效形式的共同存在对结构的强度和韧性也有很大影响。

通过对仿生交叉叠层结构的层间夹角进行优化,可以得到与上述两种情况的材料体系相匹配的结构,从而充分发挥材料的性能。

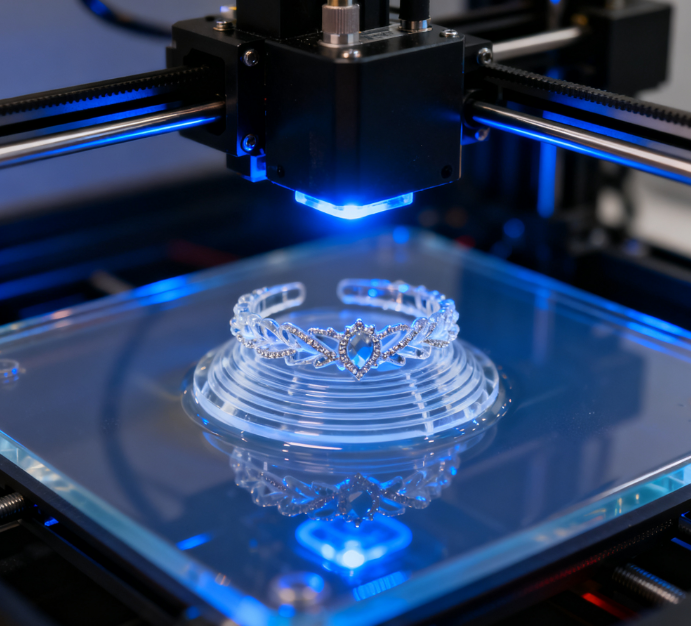

工作对轻质结构材料的设计和性能优化具有积极意义,有望在航空航天、新能源等领域得到应用。同时制备了具有由短/长纤维增强的仿生交叉叠层结构样品,并分别对其热修复和微波修复机理进行相关研究。

热修复和微波修复对弯曲载荷作用下产生的损伤都有较好的修复效果。其中短纤维增强的仿生交叉叠层结构中,热修复使其性能获得了提高,并且在多次的弯曲损伤后仍有较好的修复效果。但是当修复次数增加时,材料的氧化以及老化会使其韧性降低,塑性增强。修复过程中的热场分布显示,热修复的修复作用是针对整体结构,而微波修复过程更具有针对性,在损伤部位产生的热量较多。

长碳纤维增强的复合材料结构的热修复和微波修复的效果相差不大,都有一定程度上的效果。修复过程中的热场分布显示,微波修复的作用区域更加集中,主要集中在弯曲过程中产生损伤的部位。因此,对于纤维增强结构材料而言,微波修复更具有针对性,同时修复时间短,因此有着更广阔的应用前景。

3D打印仿凤凰螺材料内部损伤自修复的特点,对由纤维增强的材料的修复具有积极意义。从女王凤凰螺的壳体的交叉叠层结构中受到启发,利用单丝打印的短碳纤维增强的尼龙基复合材料制备具有不同层间夹角的仿生交叉叠层结构样品。采用准静态拉伸的测试方法以及理论分析、有限元数值模拟的方法分析了层间夹角对结构的增强增韧机制的影响,并提出了相关的优化设计方案。后续对短碳纤维和长碳纤维增强的仿生交叉叠层结构样品的自修复功能进行研究。

接下来的研究工作还可以从以下几个方面进行深入的研究分析:

上一篇:3D打印宏多孔钛支架及微弧氧化改性初探

下一篇:3D打印钛支架模型与孔隙率优化研究