一、3D打印技术引发的著作权挑战

- 合理使用标准缺失:广泛使用的3D打印机缺乏科学统一的合理使用标准,易超出合理范畴,损害著作权人利益,破坏利益平衡,影响文化及科技产业发展。

- 法律滞后性问题:我国虽将模型作品纳入著作权保护,但法律更新速度远滞后于3D打印等新兴技术发展,现有《著作权法》难以解释规制3D打印产物,甚至出现与法律冲突情形。

- 专项立法需求迫切:西方国家已构建3D打印著作权保护机制,我国东南沿海3D打印产业兴起,推进相关立法进程刻不容缓。

二、法律解释的局限性与“异形复制”争议

- 法律解释局限性:法律解释(如扩大/缩小解释)无法完全覆盖新兴技术带来的新问题,例如“复制”一词传统定义仅指平面间复制,而3D打印涉及二维到三维/三维到三维的“异形复制”,突破传统载体约束。

- “异形复制”学界争议:现行《著作权法》第十条未明确列举异形复制,学界对“等”字是否包含异形复制存在分歧。笔者支持将异形复制纳入复制权范畴,因其符合“作品再现性、表达形式重复性、复制行为非创造性”的复制认定标准。

三、3D打印侵权具体情形分析

- 数据模型获取阶段侵权风险:

- 转化STL格式:未经许可将他人版权作品CAD文件转为STL格式打印,属平面到立体的“精确复制”,无创造性因素,构成侵权。

- 直接打印CAD文件:未经许可打印他人享有著作权的CAD文件,属平面到立体的复制,无独创性改变,构成侵权。

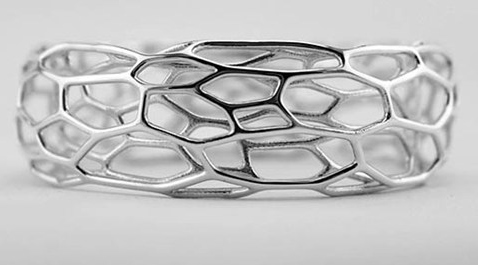

- 扫描立体物打印:未经许可扫描他人享有著作权的立体物进行3D打印,属立体到立体的复制,涉及复制权侵权。

- 生产关系变革与新挑战:3D打印低成本、高效率特性打破传统平衡,对复制权提出挑战;私人规模化使用是否受合理使用保护需讨论;反向工程合理性及相似性标准需明确;数据平台作为第二责任人的侵权认定需重视。

四、法律完善方向与建议

- 推进3D打印专项立法,明确异形复制等新兴技术行为的法律定性。

- 完善合理使用制度,平衡著作权人利益与公众使用需求。

- 强化数据平台责任,通过技术手段(如数字指纹识别)加强内容审核,防范侵权风险。

- 鼓励学界与实务界合作,及时回应技术发展带来的新问题,保持法律适应性与前瞻性。

上一篇:3D打印流程与著作权作品认定分析

下一篇:3D打印复制行为的法律定性分析

销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821