销售热线:158-1687-3821

销售热线:158-1687-3821

在大数据时代背景下,数据传输速度显著提升,科技发展日新月异。然而,法律天然具有滞后性,面对新兴技术时常难以迅速作出有效规制,导致权利保障面临风险。3D打印作为新时代领先技术,其快速发展对我国传统著作权理论与实务提出了全新挑战。

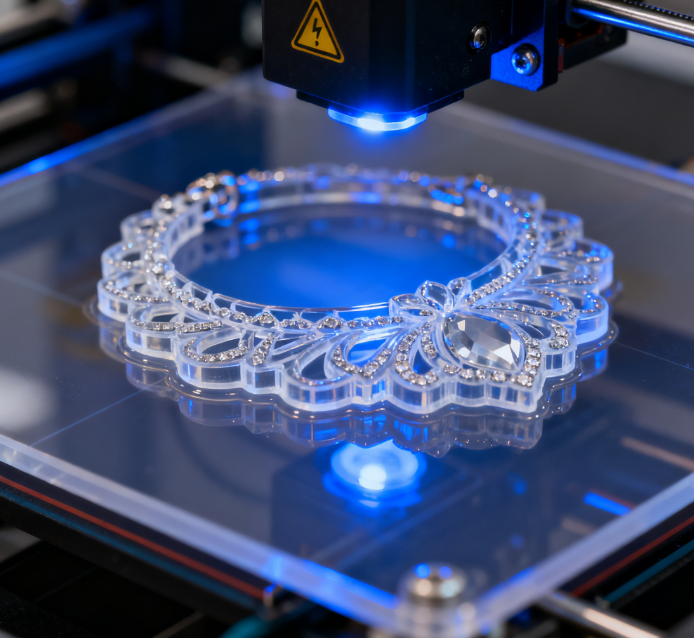

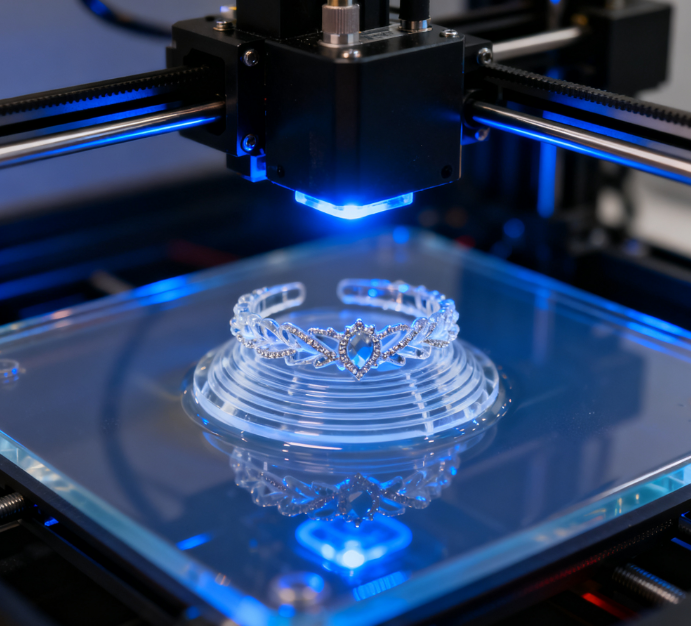

3D打印的核心特点在于快速成型与廉价高效,通过互联网实现数字模型获取与实体产品成型的双流程协同。在打印过程中,数据文件或平面作品经3D打印机增材制造,完成从二维到三维的立体延伸,这区别于传统复制行为。但现行法律对此存在明显滞后——我国《著作权法》对“复制”的定义局限于二维到二维的转换层面,对于3D打印涉及的跨维度、跨载体“异形复制”情形尚无明确规定,导致司法实践面临较大不确定性。

3D打印引发的著作权问题主要体现在三方面:其一,私人复制与“合理使用”制度的冲突。传统合理使用以“非商业目的”为免责要件,但3D打印技术使私人复制成本大幅降低、隐蔽性增强,若延续原有标准,合理使用制度将失去实际约束力,为侵权行为埋下隐患。其二,反向工程引发的侵权争议。我国未对反向工程作绝对禁止,但3D打印场景下的反向行为可能涉及著作权侵权,需重点关注其法律边界。其三,数据平台作为3D源文件传播媒介的间接侵权认定问题,需构建明确的责任划分机制。

从国际视角看,3D打印技术发展已引发全球制造业格局变化,西方国家因技术起步较早,相关侵权案例更为丰富。如意大利“3D打印救命呼吸阀案”、美国“铁王座”手机底座案及“战锤”人物模型案均凸显了异形复制、私人复制及平台责任等核心争议。尽管西方国家尚未出台专门立法,但在异形复制法律制度、私人复制合理使用规则及平台间接侵权认定等方面已积累较多可借鉴的法条经验。

为应对上述挑战,需系统梳理3D打印著作权侵权的不同形态,提出针对性完善建议,以丰富我国现行著作权法律体系。这不仅能为著作权人提供更全面的保护措施,激励创作热情,促进3D打印产业健康发展;同时能引导使用者以审慎态度使用作品,减少侵权行为,最终推动科技文化产业与社会的良性互动。面对3D打印技术“飞入寻常百姓家”的趋势,提前布局法律规制框架已刻不容缓。

上一篇:3D打印多孔蜂窝结构的工艺优化与性能分析

下一篇:3D打印背包的力学优化设计